|

|

|

| 富沢の水田地帯の岩崎山の西麓にあります。ここで最も有名なのが「富沢の大仏」と呼ばれる約2.5mほどの廬遮那仏(るしゃなぶつ)で崖を彫って造られており、岩窟を覆うように小堂の奥にあります。刻銘によれば恵一坊と藤五郎という者が父の冥福を祈って彫ったもので、嘉元4年(1306)の銘があります。 |

| 他にも六地蔵や四体の眠り観音など、広範囲にわたって石仏群を見ることができます。なぜこの場所に石仏群があるのかは不明ですが、古くから信仰が根強いことを物語っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 柴田町入間田にある愛宕山の中腹、個人の敷地内にあるイチョウの老木で国の天然記念物に指定されています。幹周りは11m高さ31mの雄株で十数本の乳柱が垂れています。長いものは3.5m以上もあります。 |

すぐ近くには雨乞のゆずの大木もあります。ここは眺望もよく、周辺の田園や山々はもちろん槻木の市街地まで一望することが出来ます。

|

|

|

|

|

|

|

|

入間田の低地の最奥にあり境内には明治41年(1908)、目蓮寺屋敷から移された薬師堂が位牌堂となっています。木造薬師如来像をはじめ、木造十二神将像、日天・月天像など、いずれも室町時代の作とみられる古い木造が安置され、そのうち薬師如来立像と十二神将像は県の文化財に指定されています。

|

|

| 柴田町大字入間田字寺35 |

|

|

|

|

|

|

| 柴田町西船追にある大光院に安置されている、四体の阿弥陀如来坐像は発汗阿弥陀如来坐像(あせかきあみだにょらい)とも呼ばれています。全て同じ大きさ・同じ容姿とであり鎌倉時代中期の作といわれています。名前の由来は吉凶のある時に汗をかくことからと言われています。 |

南北朝時代の絹本著色両界曼茶羅図二幅は県の文化財に指定されており、境内の不動堂のフジも県の天然記念物に指定されています。 |

| 柴田町大字本船迫字寺後 |

|

|

|

|

|

|

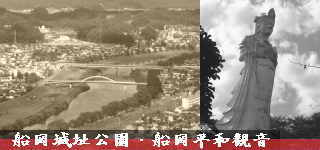

| 船岡の町を一望できる館山の頂上にあり前九年の役の際は、源頼義・義家の陣所になったところといわれ、伊達氏の時代には伊達騒動で知られる原田甲斐の居城でもありました。原田氏滅亡後は明治維新まで柴田氏の居城となっていました。現在は城の遺構は見ることができませんが、いくつか土塁跡があります。 |

| 三の丸跡の公園にはソメイヨシノが植えられており、桜の名所として知られています。また山頂には船岡出身の野口徳三氏が私財を投じて建立した高さ24mの観音像が立っており、柴田町のシンボルとなっています |

| 柴田町大字船岡字舘山 船岡城址公園 |

|